Auch sechs Monate nach dem Verschwinden von 43 Studenten aus dem südmexikanischen Ayotzinapa prägen die Ereignisse das öffentliche Leben in dem lateinamerikanischen Land. Die Proteste gehen unvermindert weiter, getragen von der breiten Bevölkerung – und unterstützt von politisch engagierten Musikern, Künstlern und Filmemachern.

Aus dem Lüftchen wird ein Sturm. „Vivos se los llevaron, vivos los queremos“ – lebend habt ihr sie uns genommen, lebend wollen wir sie wieder zurück – hat der mexikanische Reggae-Sänger Lengualerta gerade über sein Mikrofon angestimmt, ehe der Ruf aus dutzenden Kehlen auf die Bühne eines kleinen Konzertsaals in Mexiko-Stadts Ausgehviertel La Roma zurückschallt und die Boxentürme die Bässe des nächsten Songs in den Raum pressen.

„Vivos se los llevaron, vivos los queremos“, das ist der Klageruf, den heute, sechs Monate nach dem Verschwinden der 43 Studenten aus dem südmexikanischen Dörfchen Ayotzinapa, wieder viele tausend Menschen durch Mexikos Straßen brüllen werden. Die Regierung hat die Studenten mittlerweile für tot erklärt, doch das Land hat die 43 nicht vergessen. Entsetzen und Verzweiflung haben die schläfrige Lethargie zerschlagen, die lange über Mexiko lag und gewaltsame Entführungen und Morde zur Normalität werden ließ. Und inmitten des Protests stehen mexikanische Künstler wie Lengualerta als mahnende Beobachter einer erwachten Gesellschaft

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die soziale Situation explodiert ist“, sagt der Sänger. „Ayotzinapa war der Gipfel von allem, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat nach den ganzen Vermisstenfällen, die wir in den vergangenen Jahren ertragen haben.“

Korruption und Gewalt als zeitlose Themen

Lengualerta, klein und mager, mehr Pimpf als Krieger, ist mit seinem zotteligen Vollbart der Gegenentwurf des Latin-Popstars und vielleicht auch deshalb einer der populärsten politischen Songwriter des Landes. Auf Reggae-Beats und Latino-Melodien feuert er Lines gegen die scheinbar zeitlosen Themen des Landes: Korruption und Gewalt, Ausbeutung und Ungleichheit. Sein Song „For Those“, eine emotionale Wortsalve gegen die systematische Entführung Unschuldiger, erschien schon im vergangenen Sommer auf seinem jüngsten Album „Aurora“.

Nach dem Verschwinden der 43 teilten Tausende den Song in den sozialen Netzwerken. „For Those“ wurde zu einer Hymne der Protestbewegung und Lengualerta zu einer ihrer Stimmen. Mit dem befreundeten Videokünstler Gran OM besuchte er im Herbst die „Escuela Rural Normal“, die Schule der verschwundenen Studenten, und drehte dort einen dokumentarischen Videoclip für seinen Song. Auf leere Stühle gepinnte Fotografien der Studenten in leeren Klassenräumen symbolisieren darin den Verlust. „Der Clip ist eine Hommage an die 43“, sagt Lengualerta.

Die Kulturszene ist eine treibende Kraft in Mexikos Protestbewegung. Schon unmittelbar nach den Geschehnissen im Herbst wandte sie sich als wütendes Korrektiv gegen die Staatsgewalt: Vertreter der wichtigsten kulturellen Zentren und Ausbildungsstätten veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Verwicklung des Staates in die Geschehnisse in Iguala anklagten, und trugen die Botschaft mit Performances und Demonstrationsmärschen an die Öffentlichkeit.

Darstellende Künstler malten Porträts der Studenten und veröffentlichten sie in einem Blog, kritische Filmemacher veranstalten als „Cineastas con Ayotzinapa“ bis heute Assambleas, also Versammlungen, in der „Cineteca Nacional“ in Mexiko-Stadt und versuchen mit ihren Projekten die kritische Gegenöffentlichkeit zu den regierungsnahen Massenmedien zu bilden, in denen nach Meinung vieler Mexikaner meist nur die halbe Wahrheit erzählt wird.

In der Dokumentation „Un día en Ayotzinapa“ bekommen vor allem Angehörige der Studenten Raum für Wut und Trauer. „In dieser Situation zu schweigen wäre kriminell“, sagt der Filmemacher Epigmenio Ibarra. „Kunst muss in dieser Situation das Gewissen sein, Kunst rührt an Gefühlen, Kunst bietet die Möglichkeit zur Kommunikation über die Verhältnisse.“

Lange politische Tradition

Politische Kunst hat in Mexiko eine lange Tradition. Zu Zeiten der Revolution in den 20er-Jahren entstand der Muralismo, eine Bewegung um die bis heute verehrten Maler José Clemente Orozco, Diego Rivera und David Alfaro Siqueiros. Großflächig pinselten sie sozialkritische Gemälde für die in großen Teilen analphabetische Bevölkerung auf die Häuser ihrer Stadt.

Mexikos zeitgenössische Street-Art-Szene, gewissermaßen die Erben der Muralistas, folgen dieser politischen Tradition, sagt Jenaro de Rosenzweig, einer der Gründer des Kollektivs „Street Art Chilango“, das auf einer Facebook-Seite Straßenkunst aus dem ganzen Land sammelt. De Rosenzweig sitzt im von Kunstwerken bunt-gescheckten Atelier und Büro des Kollektivs im Zentrum von Mexiko-Stadt. Die großen Demonstrationszüge, die jeden Monat aufs Neue Zehntausende durch die Straßen der Hauptstadt treiben, führen direkt unter seinem Fenster vorbei.

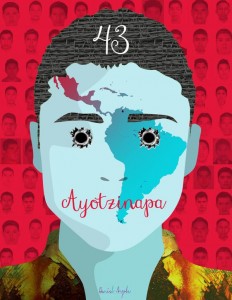

Im vergangenen halben Jahr sind auf jeden Fall deutlich mehr kritische Botschaften in der Stadt hinterlassen worden“, sagt de Rosenzweig. Die Zahl 43 und das Wort Ayotzinapa sind zu simplen Symbolen des Protests geworden, die man überall in der Stadt wiederfindet, oft ergänzt durch einfache Sprüche wie „Fue el estado“ (Es war der Staat) oder „No quiero ser la 44“ (Ich will nicht der Vierundvierzigste sein).

Protest hat den Mainstream erreicht

Ein Künstler überklebte den Namen einer Metro-Station mit dem Wort „Normalista“, einem Synonym für die Lehramts-Studenten von den Escuelas Normales, zu denen auch die 43 gehörten. „Am Anfang ging es vor allem darum, sich spontan und mittelbar auszudrücken, mit Sprüchen und Schriftzügen“, erklärt de Rosenzweig. „Jetzt entstehen besser ausgearbeitete, ästhetischere Werke mit subtiler Botschaft.“ Der visuelle Protest, so sagt er, entwickle sich weiter.

Auch Sänger Lengualerta hat eine grundlegende Entwicklung festgestellt. Anders als früher, sagt er, beteiligten sich plötzlich auch Künstler aus dem Mainstream, jüngst etwa zahlreiche Bands bei “Vive Latino”, einem der größten Festivals für lateinamerikanische Rockmusik. Leute, von denen er noch nie eine politische Meinungsäußerung gehört habe, hätten plötzlich im Fernsehen und auf Konzerten Stellung bezogen. Das sei, bei all der Tragik, vielleicht das Positive an den Geschehnissen. „Ich hoffe“, sagt er, „dass es ist nicht nur eine Mode ist.“

Beitragsbild: Foto: Sortica/wikimedia